随着新冠肺炎疫情防控形势积极向好,多地下调应急响应级别,积极筹备复课,已有多个省份明确了具体的开学时间。广东高三、初三学生于4月27日返校。

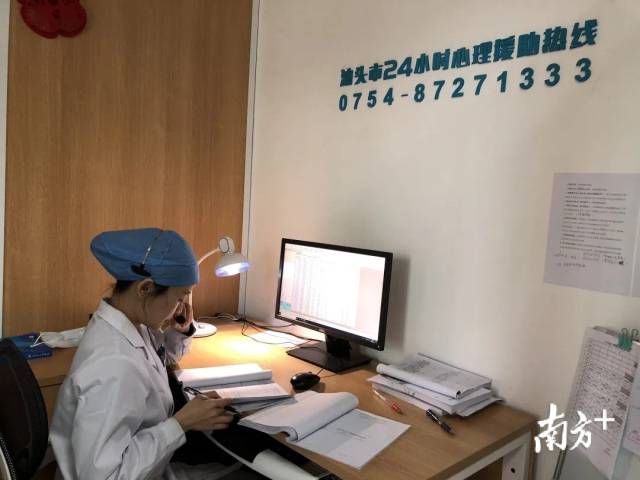

面对返校,近日,有的同学感到愉悦并充满期待,但也有部分同学出现了惊慌不安等负面情绪。汕头市24小时心理援助热线接到部分同学的来电,声称在接到学校的开学通知后,内心非常纠结,并出现了无法专心上课、失眠、烦躁、焦虑等症状。其中,还有不少是高三学生。

在这个特殊时期,如何避免“开学综合征”的困扰?面临升学压力的学子们,又该如何从心理层面上进行调适,激发潜能,找回最佳学习状态?

面对“开学综合征”:调节生物钟 调整好心情

“放假的时候想开学,开学的时候想放假”——对于这个状态,心理学专家表示,可能患上“开学综合征”。

汕头大学精神卫生中心心理咨询师莫堉鑫表示,所谓“开学综合症”又叫“开学恐惧症”,通常发生在假期即将结束的开学之始,表现为明显的不适应新学期学习生活的非器质性的病态表现。出现失眠、嗜睡及一些查无原因的头晕、恶心、腹痛、疲倦、食欲不振等,同时也表现为记忆力减退、理解力下降、厌学、焦虑、上课走神、情绪不稳定等。

“由于本次寒假受疫情的影响被延长,学生开学前的不良情绪被更加放大。又因为无法确定疫情什么时候会结束,高考、中考、期末考什么时候到来,不确定感给学生们带来了焦虑,归根结底源于内心的不安全感。”莫堉鑫道出“病”因。

“首先,应正视不良情绪。”据莫堉鑫介绍,客观来讲,“开学综合征”和“节日综合征”异曲同工。大人们在工作中也会遇到。比如,放完春节、国庆小长假后,不想上班的“黑色星期一”。这样的情绪不是洪水猛兽,而是一种很正常的心理现象。人体生物钟需要重新调节,新环境需要重新适应,适应的过程需要时间,所以不必急着去否定这些情绪,应放松心情,好好把握假期的最后几天,做好准备,迎接开学的到来。

不少同学在假期里生物钟紊乱,“凌晨不睡、中午不起”是常态。临近开学,有必要提前调整好生物钟,按时作息,重新做到起居有时。即便不能立即做到像上学那样准时,也可以先起到些过渡作用,让身体逐渐有时间概念。

实际上,“开学综合征”在每位学生身上或多或少都会发生,跟好朋友吐槽、聊聊新学期的打算,有意识地将注意力转向课业话题和同学关系等,也可以缓解“开学综合征”带来的焦虑。同时,也可以购买新书包、好看的文具,住校的同学提前准备干净的床单、被罩等生活用品,设计一些小美好,让自己对开学多一份期待。

面对升学压力:不要急于自我否定

求助者王玏(化名)是一名高三学生,最近总觉得自己上网课时心不在焉,即便听课也觉得知识点并没有完全掌握,看课件时注意力难集中。慢慢地,王玏开始感到烦躁、易怒和焦虑。碰到较难的习题、不理解的知识点,听到父母的叮嘱关心,甚至是看到手机弹窗的新闻推送,都觉得心烦意乱。

随着开学的日子临近,王玏慌了:居家学习状态如此糟糕,开学后能适应吗?肯定会被落下的。虽然高考推迟,但是升学压力不减,越想越担心,王玏夜里睡不好,白天听课更加没精神,陷入恶性循环。

想到其他同学似乎都能很好地适应网课,自己偏偏不能,王玏开始进行自我否定:我很失败,若高考考不好,将来也会一事无成的……就这样,每天被这些坏情绪环绕着,王玏开始出现身体上的症状:胸闷、头晕、喘不过气。

咨询师郑晓敏表示,近来,不止王玏同学,有很多同学都反映过听课注意力难以集中的问题。首先要明确,人不可能一直保持在非常专注的状态,偶尔走神,调整一下继续学习即可,不必过分介怀。其次,高三学子在面临高强度的学习任务时,出现走神,也是大脑发出提醒休息的信号。同学们在日常也不妨观察一下,自己的注意力能维持多久,进而合理安排学习时间,确保高效。另外,有一些孩子在听觉上更具优势,可多使用听觉通道进行学习。

“疫情给人们的生活、工作和学习都带来影响,每个人都需要适应的过程,应当允许自己在此期间偶尔‘表现不佳’,不要急于自我否定。”郑晓敏说。

面对自我:客观评价认可自己的努力

此外,在这个案例中的王玏同学,把欠佳的学习状态,用一种绝对化的标准,给自己贴上一个标签——失败,这个结论远远超出了事件本身。

郑晓敏医生强调,不少学生存在类似的问题,他们对成功的定义,即“我”必须在各个方面都做到最出色,只要某一方面还与别人有差距,就很糟糕。这样的思维模式,会让人陷入无尽的沮丧之中。我们应当明白,每个人都有自己的长处和短处,应客观评价,认可自己的努力。

“同样的,王玏同学消极地预测未来,将未来的人生走向与眼前这一刻的状态直接挂钩,实际上,并不能从当下网课的适应难题,推出学习成绩糟糕,进而得出高考失败、人生落魄等结论。人生是一个长久的过程,目前的状态和结果只是一时,如果受困于这样的思维模式走不出来,才会真正陷入困境。”郑晓敏说。

通过对王玏同学的思维模式的讨论,发现其存在明显的认知歪曲、负性感觉和扭曲的感受,比如,抑郁、愤怒,甚至绝望。由此可见,一个人的思维模式对其情绪和行为的影响,远远超出了事情本身带来的影响,因此,学子们应注意识别“不良”思维模式,并及时作出调整,避免陷入不必要的“恶性循环”。

郑晓敏表示,通过王玏同学的案例,希望孩子们可以了解到,面对疫情带来的各种变化,本身就需要一个适应过程,出现一些小问题是被允许的,由此产生的焦虑、烦躁情绪也是可以化解的,不必因此抱有过重的心理负担。面对升学,应轻装上阵。

文/图:南方日报记者 宋芾

通讯员 赵颖琳

转载自南方日报