2009/11/25 9:54:43

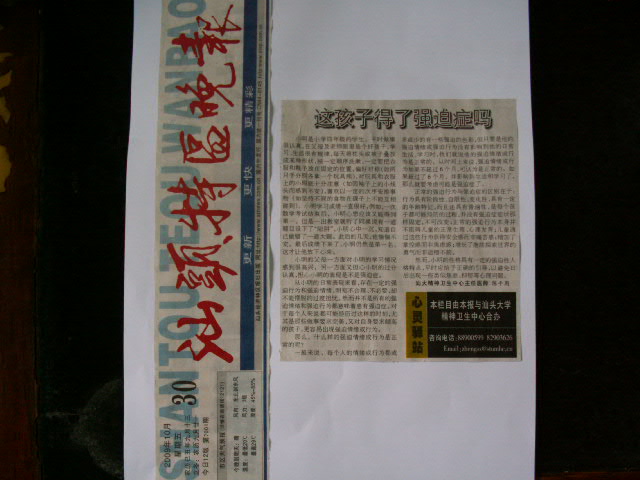

于2009年10月30日,发表在汕头特区晚报。

小明是小学四年级的学生,平时做事很认真,在父母及老师眼里是个好孩子,学习、生活很有规律,每天将枕头或被子叠放成某种形状,按一定顺序洗漱,一定要把衣服和子放在固定的位置,偏好对称(如两只手分别各拿一个玩具熊),对玩具和衣服上的小瑕疵十分注意(如因袖子上的小线头而感到不安),喜欢以一定的次序安排事物(如坚持不同的食物在碟子上不能互相碰到)。小明学习成绩一直很好,例如,在一次数学考试结束后,轻松地离开了考场,他对这次考试的过程很满意,心想应该又能得到第一。但是一出教室就听了同桌说有一道题目设下的“陷阱”,害得自己差点“上当”。小明心中一沉,知道自己已经错了一道大题。此后的几天,他惴惴不安,明明知道只有一道题目错了,不会有太大的问题,但是总想这次肯定“考砸了”,说不定已经“不及格”了。几天后,成绩下来了,小明仍然是第一名,这才让他放下心来。

小明的父母一方面,对小明的学习情况感到很高兴,另一方面又担心小明的过分认真,担心小明的表现是不是强迫症。

从小明的日常表现来看,存在一定的强迫行为和强迫情绪,明知不合理、不必要,却不能摆脱的过度担忧。然而并不是所有的强迫情绪和强迫行为就都意味着患有强迫症。对于每个人来说都可能经历过这样的时刻,尤其是那些做事要求完美,又对自身道德要求颇高的孩子,更容易出现强迫情绪或行为。

那么,什么样的强迫情绪或行为是正常的呢?

一般来说,每个人的情绪或行为都或多或少的有一些强迫的色彩,但只要是他的强迫情绪或强迫行为没有影响到他的日常生活、学习时,我们就说他的强迫情绪或行为是正常的。从时间上来说,强迫情绪或行为如果不超过6个月,也是认为正常的。如果超过了6个月,并影响到生活和学习了,那么就要考虑可能是强迫症了。

正常的强迫行为与强迫症的区别在于:行为具有阶段性、自限性、变化性,具有一定的年龄颁布特征,而且还具有普遍性,是每个孩子都可能经历的过程,并没有强迫症症状那样固定,不可改变;正常的强迫行为本身并不阻碍儿童的正常生理、心理发育;儿童通过这些行为获得安全感而非痛苦感;增加了掌控感而非焦虑感;增长了继续探索世界的勇气而非退缩不前。

然而,小明的性格具有一定的强迫性人格特点,平时应给予正确的引导,以避免日后出现一些类似焦虑、抑郁等心理问题。

汕头大学精神卫生中心 陈平周